Naomi Klein: „How Israel Has Made Trauma a Weapon of War“, The Guardian, 5. Oktober 2024, https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2024/oct/5/israel-gaza-october-7-memorials.

Ben Ratskoff: „Prosthetic Trauma at the Nova Exhibition: Holocaust Memory, Reenactment, and the Affective Reproduction of Genocidal Nightmares”, Journal of Genocide Research, 2. September 2025, https://doi.org/10.1080/14623528.2025.2551946.

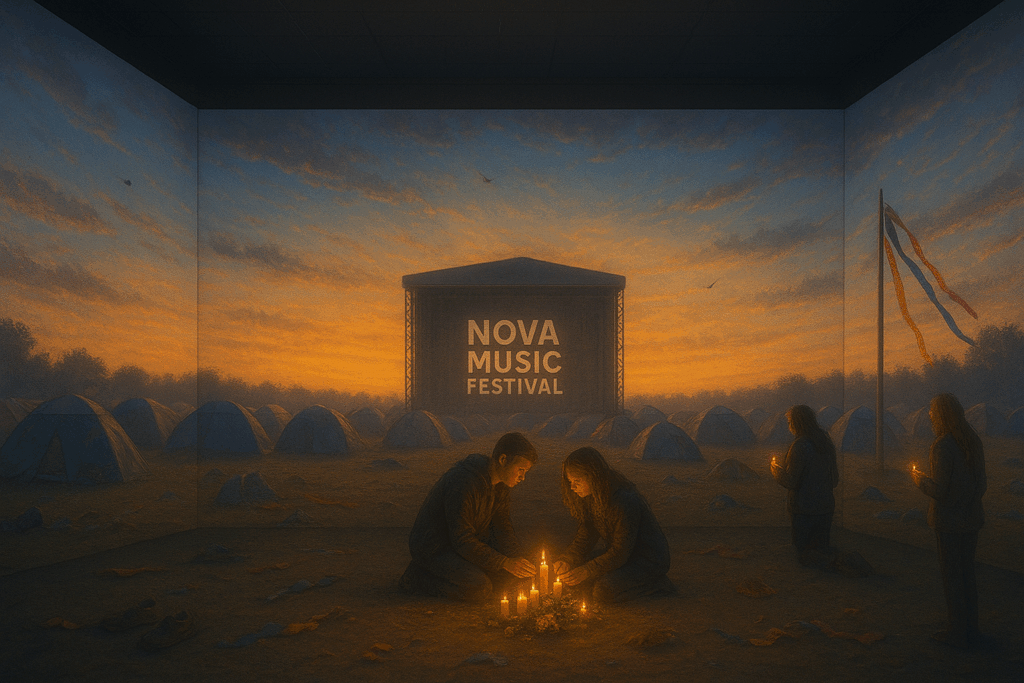

Die Wanderausstellung „The Nova Music Festival Exhibition“ (Motto: „06:29 – The Moment the Music Stopped“) reist seit Ende 2023 durch die Welt; bisherige Stationen: Tel Aviv, New York, Los Angeles, Miami, Toronto, Boston. Wie es auf der Website der Ausstellungs- und Themenparkdesigner von Breeze Creative heißt, „rekonstruiert“ sie das Massaker palästinensischer Kombattanten unter den Teilnehmer*innen der Open Air-Trance-Party in der Nähe des Kibbutz Re’im am frühen Morgen des 7. Oktober 2023 (bei dem Schätzungen zufolge 378 Menschen starben und weitere 44 als Geiseln entführt wurden), „unter Verwendung authentischer Objekte, die kurz nach den Ereignissen gesammelt wurden – darunter ausgebrannte Autos, von Kugeln durchlöcherte mobile Toiletten, zurückgelassene Campingzelte mit persönlichen Gegenständen darin und die Habseligkeiten der Ermordeten oder Entführten. Dazu kommen fesselnde visuelle Medien: Zeugenaussagen von Überlebenden, Videos und Bilder, die das Grauen festhalten.“ Produziert wurde „The Nova Music Festival Exhibition“ von den Gründern des Nova Music Festivals und den Firmen des israelischen Kulturveranstalters und Festivalgründers Yoni Feingold. Die Unterstützung durch die israelische Regierung war von Beginn an gegeben, ebenso die von Politiker*innen in den gastgebenden Städten und vieler jüdischer Organisationen. Nicht im gleichen Maße ungeteilt allerdings war und ist der Zuspruch durch große Teile der israelischen Bevölkerung und der Familien der Geiseln. Allzu durchschaubar hat man es hier mit einem Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit der israelischen Regierung zu tun, der von dieser selbst Hasbara genannten zionistischen Propaganda. Andererseits steht die Ausstellung in einem Kontext, in dem Propaganda von Aufklärung, Dokumentation und seriöser Recherche oft nicht mehr leicht zu unterscheiden sind.

Jetzt macht „The Nova Music Festival Exhibition“ in Berlin-Tempelhof Station, im ehemaligen Flughafengebäude, unter der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner, wie Anfang September bekannt wurde. Diese Ankündigung und die noch zu erwartende mediale Begleitung lässt es angeraten erscheinen, sich mit der bisherigen Geschichte, den ideologischen Implikationen und kuratorischen Strategien dieses Unternehmens genauer zu beschäftigen. Dafür sind zwei Texte besonders empfehlenswert: „How Israel Has Made Trauma a Weapon of War“ von Naomi Klein, letztes Jahr erschienen im Guardian, und der Anfang September dieses Jahres veröffentlichte Aufsatz „Prosthetic Trauma at the Nova Exhibition: Holocaust Memory, Reenactment, and the Affective Reproduction of Genocidal Nightmares” des Erinnerungskultur- und Geschichtspolitik-Forschers Ben Ratskoff. Klein wie Ratskoff situieren das Ausstellungsprojekt im weiteren Kontext der geschichtspolitischen und erinnerungskulturellen Aktivitäten in Reaktion auf den Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 innerhalb, aber auch außerhalb Israels. Theaterstücke, Filme, eine Fernsehserie, VR-Onlinevideos (wie die “Gaza Envelope 360 tour”) oder thematische Reisen im dark tourism-Fach überführen die traumatischen Ereignisse in unterschiedliche Formen viszeral-immersiver Unterhaltung. Die meisten dieser Produkte legen es darauf an, die Nutzer*innen in das Geschehen an diesem Tag emotional hineinzuziehen. Die Identifikation mit den Opfern, das Sich-Hineinversetzen in ihr Leiden und Sterben ist das primäre Ziel. Gleichzeitig ist der Aufwand an kleinteiliger dokumentarischer Aufarbeitung oft sehr eindrucksvoll, und es gibt auch differenzierte Versuche, auf die Ereignisse dieses Tages und dessen Nachwirkungen zu reagieren. Klein vermisst allerdings durchweg, dass die in den vergangenen Jahrzehnten betriebene Forschung zur „Ethik der Erinnerung an reale Gräueltaten“ und deren eminent politischer Dimension bisher auch nur ansatzweise zur Kenntnis genommen worden wäre. Stattdessen lege es die Memorialindustrie darauf an, den „Unterschied zwischen dem Herstellen einer emotionalen Verbindung und dem bewussten Versetzen von Menschen in einen Zustand der Schockstarre und Traumatisierung“ einseitig aufzulösen, nämlich in Richtung „Immersion“: „Zuschauer*innen und Teilnehmer*innen wird die Möglichkeit geboten, sich in den Schmerz anderer hineinzuversetzen, basierend auf der Leitannahme, dass es umso besser für die Welt ist, je mehr Menschen das Trauma des 7. Oktober so erleben, als wäre es ihr eigenes“. Eine weitere Differenz sei die zwischen dem „Verstehen eines Ereignisses, welches sowohl die analytischen Fähigkeiten des Intellekts als auch das Bewusstsein des eigenen Selbst bewahrt“, und dem „Gefühl, das Ereignis persönlich zu durchleben“. Letzteres könne – mit einem Begriff der Historikerin Alison Landsberg (Prosthetic Memory : the Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture) und der Soziologin Amy Sodaro (Exhibiting Atrocity: Memorial Museums and the Politics of Past Violence) – „prosthetic trauma” genannt werden.

Ben Ratskoff arbeitet ebenfalls mit dem Begriff des „prothetischen Traumas”. Seine akribische Beschreibung und Analyse der Nova-Ausstellung mündet in einem Fazit, dass Kleins Kritik an der geschichtspolitischen Instrumentalisierung des 7. Oktober 2023 ebenso teilt wie ihre Einwände gegen die Zusammenbrüche reflektierender Distanz im Modus der Immersion: „Indem sie die Schmerzen und Leiden realer Opfer als simulierte Erfahrung für den öffentlichen Konsum anbietet, bestätigt die Nova-Ausstellung die Befürchtung, dass die Nachstellung als diskursive Form und Ausstellungsstrategie die kritische Distanz zunichte macht, die es für ethische Reflexion und kontextuelles Verständnis braucht; und dass sie gleichzeitig destruktive (und selbstzerstörerische) narrative Panikmache und existenzielle Ängste schürt.“ Ratskoff betont darüber hinaus, dass solche Bearbeitung des Gedenkens der Gräuel dazu tendiere, die genozidalen Alpträume eher zu reproduzieren als zu verhindern, insbesondere, wenn Rhetorik und Formate des Holocaust-Gedenkens auf die Ereignisse des 7. Oktober 2023 übertragen würden: „Tropen und Muster, die aus der Erinnerung an den Holocaust und dem Gedenkmuseum stammen, bilden einen mächtigen Apparat emotionaler Identifikation, der das Bildliche und das Reale, die Erinnerung und die Wirklichkeit verschwimmen lässt.“

Überall dort, wo individuelle und kollektive Gewaltereignisse und -erfahrungen institutionell „erinnert“ werden, tut sich seit Jahrzehnten eine Schere auf. Staatliche wie privatwirtschaftliche, oft auch – wie im Fall der Nova-Ausstellung – als public-private partnership betriebene Unternehmen (trans-)nationalen Gedenkens und politischer Bildung sind wie hin- und hergerissen zwischen, vereinfacht gesagt: Didaktik und Aufklärung einerseits und Emotionalisierung und Identifikation andererseits. Immer häufiger fällt die Entscheidung dabei zugunsten der Option Immersion aus. Seit in renommierten historischen Museen wie dem Imperial War Museum in London die Schützengräben des Ersten Weltkriegs und die Bombennächte des Blitzkriegs wie Geisterbahnen inszeniert werden, glaubt kaum eine große Institution noch, ohne gamifizierte Ausstellungskonzepte auskommen zu können. Längst sehen sich gerade die dem Holocaust gewidmeten Museen und Gedenkstätten, allen voran Yad Vashem in Jerusalem, mit diesen Erwartungen an immersives Nacherleben des Traumas konfrontiert und geben ihnen nach.

Auch unabhängig von dem besonders aufgeladenen Anlass des 7. Oktobers 2023 ließe sich daher fragen: Welche Funktionen und Effekte haben die auf Immersion und Re-enactment zielenden Methoden und Technologien, die zunehmend in unterschiedlichen erinnerungskulturellen, pädagogischen und therapeutischen Zusammenhängen eingesetzt werden? Wie wirkt sich der so herbeigeführte und eingeübte Zusammenbruch von (kritischer) Distanz gesellschaftlich aus? Wann geht das Identifikationsangebot in Propaganda über, wann Empowerment in Mobilisierung? Die Immersivierung von Geschichte und Politik, wie sie (nicht nur) mit der Nova-Ausstellung betrieben wird, produziert trügerische Eindeutigkeiten. Immersion ist zum default mode des Gedenkens geworden, zur Formel einer politischen Kommunikation, die Partizipation auf Passivität reimt, die agitiert, indem sie das Trauma inszeniert. Jetzt wird „The Nova Music Festival Exhibition“ also in Berlin besucht werden können. Wo, wenn nicht in dieser Stadt, böte sich Gelegenheit zu bedenken, dass die Ästhetisierung von Gewalt und die Instrumentalisierung von Traumata in der Vergangenheit schon einmal verheerend waren?